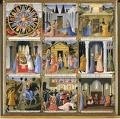

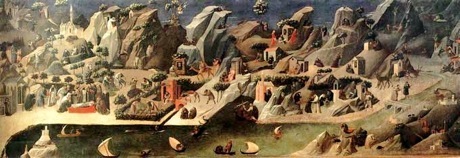

La figura di Guido di Pietro Trosini, Fra’ Angelico, meglio conosciuta come Beato Angelico, si colloca in quel periodo storico - artistico sulla scia del gotico , in particolare seguendo inizialmente le tracce di un Lorenzo Monaco e un Gentile da Fabriano e man mano avvicinandosi alle nuove concezioni spaziali e plastiche di un Masaccio; non a caso, il titolo della mostra monografica dedicata all’artista, contiene un rimando all’ “Alba del Rinascimento”.

E’ in occasione delle celebrazioni per il 550° anniversario della morte dell’Angelico, che ai Musei Capitolini è stata allestita questa esposizione nella quale sono stati riuniti 49 pezzi, a cura di Alessandro Zuccari, Giovanni Morello e Gerardo de Simone; il comitato scientifico è presieduto dallo storico e critico d’arte Maurizio Calvesi.

La nota di maggiore rilievo della mostra, è che essa racchiude opere inedite dell’artista e tenta di offrire al visitatore un quadro più globale e completo di quella che è stata la produzione dell’Angelico, comprendendo oltre che le opere pittoriche, anche quelle riguardanti la miniatura e la grafica.

Il percorso espositivo segue cronologicamente l’evoluzione dell’opera dell’artista, dalla prima produzione tardo-gotica, al periodo fiorentino, a quello romano che coincide con la sua maturità artistica e che conclude la sua opera e la sua vita.